身近な方が亡くなられた直後は、深い悲しみとともに、葬儀の準備という現実に直面します。その中で多くの方が最初に抱く疑問が、「葬儀は何日後に行うのが一般的なのだろうか」ということではないでしょうか。

亡くなってからの流れや日数が分からず、何から手をつけて良いか戸惑うのは当然のことです。例えば、亡くなってから葬儀までの平均日数はどのくらいなのか、もし今日死んだら葬式はいつになるのか、具体的な見通しが立たずに不安を感じるかもしれません。

また、お通夜は何日後で、告別式は何日後に行うべきか、日程の決め方にも悩みます。火葬場の空き具合によっては、亡くなってから葬儀まで1週間、あるいは2週間と日数が空いてしまう可能性もあり、その場合はご遺体の腐敗は大丈夫なのかという心配も生じます。さらに、お葬式がダメな日をカレンダーでどう確認すれば良いのか、葬式のために会社を何日休むことができるのかといった、社会的なルールや慣習に関する知識も必要です。

この記事では、そうした数々の疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消するため、葬儀の日程に関するあらゆる情報を網羅的に、そして深く掘り下げて解説します。

記事のポイント

- 亡くなってから葬儀までの具体的な流れと日数

- 一般的な葬儀日程の平均と具体例

- 葬儀日程が変動する要因と注意点

- 葬儀に関する社会的な手続きとマナー

葬儀は何日後?亡くなってからの流れと平均日数

- 亡くなってからの流れと日数の目安

- 亡くなってから葬儀までの平均日数は?

- もし今日死んだら葬式はいつ執り行う?

- お通夜は何日後に行うのが一般的?

- 一般的に告別式は何日後に行われることが多い?

亡くなってからの流れと日数の目安

大切な方が亡くなられた後、ご遺族は深い悲しみの中で多くの手続きや準備を進めなければなりません。逝去から葬儀・火葬までの一般的な流れと、それに要する日数の目安を事前に把握しておくことで、いざという時に落ち着いて対応を進めることができます。

逝去当日〜翌日の流れ

まず、逝去された当日から翌日にかけては、初動対応が中心となります。 逝去された場所によって最初に行うべきことが異なります。

- 病院で逝去した場合: 医師から「死亡診断書」が発行されます。その後、看護師によってエンゼルケア(ご遺体を清める処置)が施されるのが一般的です。病院の霊安室にご遺体を安置できる時間は限られているため、速やかに葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送を依頼する必要があります。

- ご自宅で逝去した場合: まず、かかりつけ医に連絡します。医師が到着し、死亡が確認されると「死亡診断書」が発行されます。かかりつけ医がいない場合や、突然死・事故死の場合は、警察に連絡する必要があります。警察の検視が行われ、事件性がないと判断されると「死体検案書」が発行されます。

死亡診断書(または死体検案書)を受け取ったら、葬儀社に連絡し、ご遺体の安置場所(ご自宅、または斎場の安置施設)を決定し、搬送を依頼します。葬儀社が決まったら、喪主を誰にするか、どのような葬儀形式(一般葬、家族葬など)にするか、日程や場所についての具体的な打ち合わせを開始します。

逝去2日目以降の流れ

亡くなられてから2日目以降は、葬儀の具体的な準備が本格化します。親族や故人と親しかった方々、関係各所へ訃報の連絡を行います。この時、確定したお通夜や葬儀・告別式の日程も併せて伝えます。

日程は、ご遺族や主な親族の都合だけでなく、以下の3つの要素を総合的に考慮して決定されます。

- 火葬場の空き状況: 最も日程に影響を与える要素です。

- 宗教者の都合: 菩提寺の僧侶など、儀式を執り行う宗教者のスケジュールを確認します。

- 斎場の空き状況: 葬儀を行う式場の予約状況を確認します。

これらの調整を経て、お通夜は亡くなった翌日か翌々日、葬儀・告別式はその翌日に行われることが多いため、逝去から葬儀が終わるまでには、少なくとも2〜3日はかかると考えておくと良いでしょう。

| タイミング | 主な内容 | 詳細・注意点 |

|---|---|---|

| 逝去当日(1日目) |

|

病院の霊安室は長時間利用できないため、迅速な対応が求められます。事前に葬儀社を決めておくとスムーズです。 |

| 2日目 |

|

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。提出すると「火葬許可証」が発行されます。 |

| 3日目 |

|

火葬には火葬許可証が必須です。多くの場合、法要や会食も同日に行われます。 |

亡くなってから葬儀までの平均日数は?

全国的な統計を見ると、亡くなってから葬儀・告別式を執り行うまでの平均的な日数は3〜4日後とされています。この日数には、法律的な制約と、葬儀準備や関係者の調整に必要な物理的な期間が大きく関係しています。

法律による「24時間ルール」

理由の第一は、法律による規定です。「墓地、埋葬等に関する法律」の第3条により、原則として死後24時間を経過しなければ火葬を行うことはできません。 このため、どんなに急いでも、亡くなった当日に火葬することはできず、最短でも翌日以降となります。

【なぜ24時間以内の火葬は禁止されている?】

この法律が定められた背景には、かつて医療が未発達だった時代に、仮死状態の人を死亡したと誤認し、埋葬してしまうケースがあったためです。万が一にも蘇生の可能性がないことを確認するための時間として、この24時間という規定が設けられています。現代の医療では考えにくいことですが、法律として今もなお生き続けています。

準備と調整に必要な時間

もう一つの理由は、葬儀の準備と関係者間の調整に必要な時間です。ご遺体の安置、葬儀社との詳細な打ち合わせ、遠方に住む親族への連絡と移動時間の確保、菩提寺など宗教者の手配、そして最も重要な火葬場の予約といった一連の準備には、どうしても一定の時間が必要となります。

特に近年、首都圏などの都市部を中心に火葬場の予約が混み合っており、希望の日時に予約が取れないケースが増加しています。特に冬場(死亡率が上昇する傾向があるため)や、友引の翌日(友引の火葬を避けた分が集中するため)などは混雑が激しく、その結果として葬儀までの日数が平均より延び、1週間から10日程度かかることも珍しくありません。

このように、平均日数はあくまで全国的な目安であり、お住まいの地域や亡くなった時期によって大きく変動することを理解しておくことが大切です。

もし今日死んだら葬式はいつ執り行うか

「もし今日、身内が亡くなったら、お葬式はいつになるのだろうか」という疑問は、具体的な日程感を掴む上で非常に重要です。ここでは、カレンダーの曜日を例に挙げて、より具体的にシミュレーションしてみましょう。

最短で進められた場合のスケジュール例

仮に、月曜日の午前中に亡くなられたとします。

- 月曜日(当日): 医師から死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡。夕方までにご遺体を安置し、葬儀の打ち合わせを行います。

- 火曜日(翌日): 法律上の24時間が経過し、火葬が可能になります。しかし、準備期間を考えると、この日に葬儀を行うのは困難です。親族への連絡や役所への手続きを進めます。

- 水曜日(2日後): 夕刻からお通夜を執り行います。

- 木曜日(3日後): 午前中から葬儀・告別式、および火葬を執り行います。

したがって、今日亡くなった場合、お葬式は**早ければ明明後日(実際の日程としては3日後)**というのが一つの目安になります。

日程が変動する要因

ただし、これはあくまで火葬場や斎場の予約がスムーズに取れ、かつ宗教者の都合もついた最短のケースです。実際には、以下のような要因で日程は変動します。

- 火葬場の混雑: 希望する日時が埋まっている場合、空きが出るまで待つ必要があります。

- 友引: 前述の通り、多くの火葬場が友引を休業日としています。例えば、木曜日が友引の場合、その日の火葬はできないため、葬儀・告別式は金曜日以降にずれます。

- 親族の都合: 遠方に住む親族が参列する場合、移動のための時間を考慮して日程を調整することがあります。

これらの要素が複雑に絡み合うため、最終的な日程は葬儀社と相談しながら慎重に決定することになります。

お通夜は何日後に行うのが一般的か

お通夜は、故人と特に親しかった人々が、葬儀・告別式の前に集まり、故人との最後の夜を過ごす大切な儀式です。このお通夜をいつ行うかについては、亡くなった日の翌日の夜に行われるのが最も一般的です。

例えば、月曜日に亡くなった場合、火曜日の夜にお通夜を執り行うケースが多く見られます。これは、ご逝去当日はご遺体の搬送や安置、葬儀社との打ち合わせで慌ただしく過ぎてしまうため、翌日に準備と連絡のための時間を確保するという現実的なスケジュールと言えます。

ただし、これも絶対的な決まりではありません。火葬場の予約状況が最優先されるため、逝去から2日後、3日後の夜にお通夜を行うこともあります。例えば、火葬場の予約が金曜日にしか取れなかった場合、それに合わせて木曜日の夜にお通夜を設定する、といった形です。

半通夜(はんつや)

本来、お通夜は夜通し灯りを絶やさず故人を見守る儀式でしたが、現代では弔問客の負担や防犯上の理由から、1〜2時間程度で閉式する「半通夜」が主流となっています。一般的に午後6時か7時頃から始まり、読経、焼香、喪主挨拶、通夜振る舞い(会食)といった流れで進みます。

仮通夜(かりつや)

ご逝去された当日の夜、ご遺族や近親者のみで静かに故人に寄り添うことを「仮通夜」と呼びます。これは、ご遺体を自宅に安置した場合や、遠方の親族が到着する前に家族だけでお別れの時間を持ちたいという場合などに行われることがあります。本通夜とは区別される、ごく内輪の儀式です。

一般的に告別式は何日後に行われることが多いか

葬儀・告別式は、故人と社会的なつながりがあった人々が最後のお別れをするための公的な儀式であり、お通夜の翌日に行われるのが通例です。したがって、亡くなってから2〜3日後に執り行われることが最も多いパターンとなります。

時系列で流れを整理すると、以下のようになります。これが最も一般的でスムーズなスケジュールです。

- 逝去当日(1日目): ご逝去、ご遺体の安置、葬儀社との打ち合わせ

- 逝去翌日(2日目): 親族への連絡、準備、夕方からお通夜

- 逝去翌々日(3日目): 午前中から葬儀・告別式、その後、出棺・火葬

お通夜で故人と親しい人々が最後の夜を過ごし、翌日の日中に葬儀・告別式で社会的なお別れをして、その日のうちに火葬までを終えるという形は、ご遺族にとっても参列者にとっても、理にかなった段取りと言えるでしょう。

もちろん、これは火葬場の予約がスムーズに取れた場合のスケジュールです。予約が数日先まで埋まっている場合は、葬儀・告別式の日程もそれに合わせて後ろ倒しになります。その場合でも、「お通夜は告別式の前日に行う」という基本は変わらないため、全体の日程がセットで数日間ずれることになります。

【豆知識】「葬儀」と「告別式」の違いとは?

「葬儀」と「告別式」は一連の流れで行われるため混同されがちですが、本来は意味合いが異なります。

・葬儀:故人の冥福を祈り、次の世界へ送るための宗教的な儀式。

・告別式:親族や友人・知人が故人に最後のお別れを告げる社会的な儀式。

近年ではこの二つを明確に区別せず、「葬儀・告別式」として同時に執り行うのが一般的です。

葬儀を何日後に行うかを決める際の注意点

- 亡くなってから葬儀まで1週間だと腐敗は?

- 亡くなってから葬儀まで2週間空く場合の対応

- お葬式がダメな日をカレンダーで確認する

- 忌引休暇で葬式は何日休むのが適切?

- 葬儀を何日後に行うか決める際のポイント

亡くなってから葬儀まで1週間だと腐敗は?

火葬場の混雑などのやむを得ない理由で、亡くなってから葬儀まで1週間ほど日数が空いてしまう場合、ご遺体の状態、特に腐敗について心配される方は少なくありません。結論から言うと、現代の技術では適切な処置を施すことで、ご遺体を1週間程度きれいな状態で保つことは十分に可能です。

そのための主な方法として、以下の3つが挙げられます。

1. ドライアイスによる保全

最も一般的で、多くのケースで用いられる方法です。葬儀社が専門的な知識に基づいて、ご遺体の腐敗が進みやすい腹部や胸元などを中心に、ドライアイスを配置して冷却します。 ドライアイスは気化していくため、おおよそ1日に1回程度の交換が必要です。費用は1日あたり約7,000円〜10,000円が目安となります。この処置により、数日から1週間程度であれば、大きな変化なくご遺体を保全することができます。

2. 安置施設の利用

ご自宅での安置が難しい場合(集合住宅の規約など)や、より適切な環境でご遺体を保全したい場合は、葬儀社が提携している専用の保冷安置施設を利用します。 これらの施設は、ご遺体の保管に最適な温度・湿度が24時間体制で厳格に管理されており、安心して故人をお預けすることが可能です。面会時間が決まっている場合が多いですが、衛生面や管理面での安心感は大きいと言えます。

3. エンバーミング

より万全を期したい場合や、故人のお顔を生前に近い安らかな表情に保ちたいと願う場合には、「エンバーミング」という選択肢もあります。これは、ご遺体に防腐・殺菌・修復処置を施す専門技術で、長期的な保全が可能になります。 費用は別途かかりますが、見た目の安らかさを保てるだけでなく、衛生面での安全性も高まるため、ご遺族が心穏やかにお別れできるという大きなメリットがあります。

| 方法 | 特徴 | 費用目安 | こんな場合におすすめ |

|---|---|---|---|

| ドライアイス | 最も一般的。定期的な交換が必要。 | 7,000円~/日 | 葬儀までの日数が数日の場合。 |

| 保冷安置施設 | 温度管理された専用施設。衛生的で安心。 | 10,000円~/日 | 自宅安置が難しい場合。数日間の安置。 |

| エンバーミング | 長期保全が可能。見た目を安らかに整える。 | 15万円~25万円 | 葬儀まで1週間以上空く場合。故人とゆっくりお別れしたい場合。 |

亡くなってから葬儀まで2週間空く場合の対応

年末年始や都市部の火葬場の極端な混雑、あるいは海外赴任中の親族が帰国するのを待つといった事情で、亡くなってから葬儀まで2週間、あるいはそれ以上の日数が空いてしまうケースも考えられます。このような長期間にわたる場合は、ドライアイスのみでの保全は極めて難しく、より専門的な対応が必須となります。

このような状況で最も推奨されるのが、前述の**「エンバーミング(遺体衛生保全)」**です。 エンバーミングは、ご遺体の血管を通じてアルコールなどが主成分の保全液を注入し、体液と置き換えることで、体内から腐敗の進行を抑制する化学的な処置です。これにより、ご遺体の状態を長期間にわたって衛生的に保つことが可能になります。

エンバーミングのメリット

エンバーミングを施すことには、長期保全以外にも以下のようなメリットがあります。

- 見た目の回復: お顔の血色を良くしたり、痩せてしまった頬をふっくらさせたりと、生前に近い安らかなお姿に整えることができます。

- 衛生面の向上: ご遺体を殺菌・消毒するため、感染症のリスクを低減し、安心して故人との対面や接触(お顔に触れるなど)ができます。

- 精神的負担の軽減: ご遺体の状態が変化するのではないかというご遺族の不安を取り除き、心穏やかに葬儀当日を迎えることができます。

費用は15万円〜25万円程度が相場となりますが、2週間以上の日数が空くことが予想される場合は、故人の尊厳を守り、ご遺族が後悔なくお別れをするために、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。希望する場合は、まず葬儀社に相談し、提携している専門業者や施設について確認することから始めます。

【エンバーマーとは?】

エンバーミングを施す技術者は「エンバーマー」と呼ばれます。遺体解剖学などの専門知識と高度な技術を習得し、専門の養成学校で研修を終えた有資格者です。ご遺族の「故人にきれいな姿で旅立ってほしい」という想いに応える、尊い専門職です。

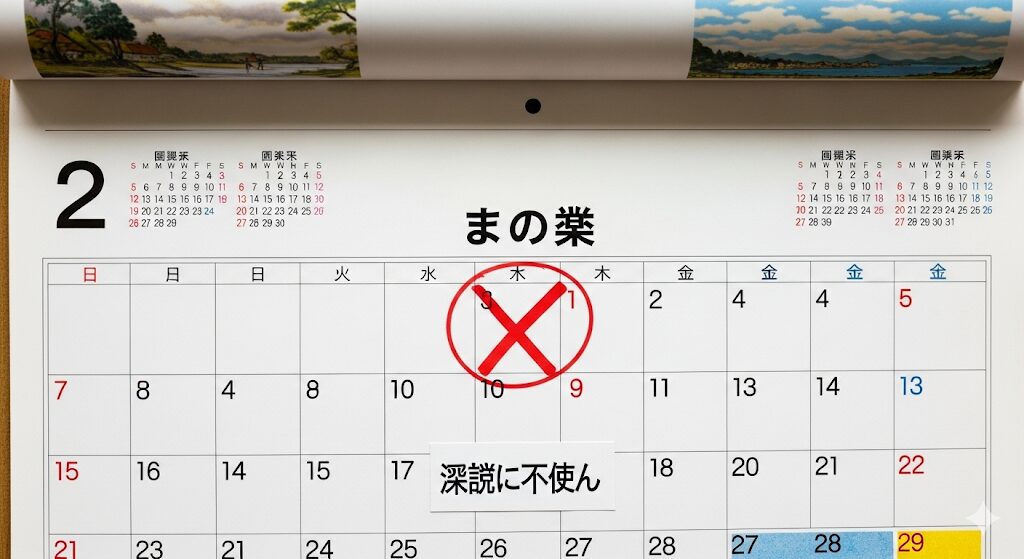

お葬式がダメな日をカレンダーで確認する

葬儀の日程を決める際、日本の慣習として古くから考慮されているのがカレンダーに記載されている**「六曜(ろくよう)」です。特に「友引(ともびき)」**の日は、お葬式(葬儀・告別式)を避けるのが一般的とされています。

「友引」は、その字面から「友を冥土へ引き寄せる」と解釈されるため、この日に葬儀・告別式を行うのは縁起が悪いという考え方が根付いています。これは仏教の教えとは関係のない、日本独自の迷信の一種ですが、社会的な慣習として広く浸透しています。 この慣習に合わせて、全国の多くの火葬場が友引を休業日として定めているため、物理的にその日に火葬を行うことができないという現実的な理由も大きいです。

一方で、お通夜に関しては「お別れの儀式」ではないため、友引に行っても問題ないとされています。したがって、「友引の日にお通夜を行い、翌日の大安や仏滅などに葬儀・告別式を行う」というスケジュールは一般的によく見られます。

| 六曜 | 意味 | 葬儀・告別式との関連 |

|---|---|---|

| 友引 | 勝負なしの日、友を引き寄せる | 避けるのが一般的(多くの火葬場が休業) |

| 大安 | 万事によい大吉日 | 気にせず行われる(慶事のイメージが強いが問題ない) |

| 仏滅 | 万事に凶である日 | 気にせず行われる(「物が滅び新たに始まる」と解釈し、むしろ良いとする考えも) |

| 先勝 | 午前が吉、午後が凶 | 気にせず行われる |

| 先負 | 午前が凶、午後が吉 | 気にせず行われる |

| 赤口 | 正午のみ吉、他は凶 | 気にせず行われる(火や刃物に注意する日とされる) |

上記のように、葬儀の日程で強く意識する必要があるのは「友引」のみです。他の日柄については気にする必要はほとんどありません。

忌引休暇で葬式は何日休むのが適切か

葬儀に参列するためには、会社や学校を休む必要があります。この際に利用するのが**「忌引(きびき)休暇」**という制度です。この休暇の日数は、故人との続柄(関係性)によって異なり、基本的には勤務先の就業規則によって細かく定められています。

忌引休暇は労働基準法で定められた休暇ではなく、あくまで各企業や組織が福利厚生の一環として設けている特別休暇です。したがって、正確な日数や取得条件を把握するためには、必ずご自身の勤務先の就業規則を確認するか、人事・総務担当者に問い合わせる必要があります。

| 故人との続柄 | 忌引休暇の日数の目安 |

|---|---|

| 配偶者 | 10日間 |

| 父母(実父母・義父母) | 7日間 |

| 子 | 5~7日間 |

| 兄弟姉妹 | 3日間 |

| 祖父母(実祖父母・義祖父母) | 3日間 |

| 孫 | 1日間 |

注意点:

・上記はあくまで一般的な目安です。必ず自社の規定を確認してください。

・この日数には、葬儀場までの移動日が含まれる場合と含まれない場合があります。遠方での葬儀の場合は、移動日数も考慮されるか確認しましょう。

・正社員、契約社員、アルバイトなど、雇用形態によって忌引休暇の適用の有無や日数が異なる場合があります。

休暇を申請する際には、口頭での連絡だけでなく、所定の申請書を提出するのが一般的です。また、後日、葬儀の日時や場所、喪主名が記載された「会葬礼状」などの証明書類の提出を求められることがあるため、忘れずに保管しておきましょう。

【忌引休暇取得時のビジネスマナー】

忌引休暇は権利ですが、取得する際には社会人としてのマナーも大切です。まずは直属の上司に速やかに電話で第一報を入れ、続柄、亡くなった日、通夜・葬儀の日程、必要な休暇日数などを伝えます。緊急の業務があれば引き継ぎを行い、関係者への連絡を上司にお願いするなど、職場への配慮を忘れないようにしましょう。職場復帰時には、上司や同僚へお礼と挨拶をするのがマナーです。

葬儀を何日後に行うか決める際のポイント

これまで解説してきた内容を踏まえ、葬儀を何日後に行うかを最終的に決定する際の重要なポイントを、以下に箇条書きでまとめます。これらの点を総合的に考慮し、ご遺族や関係者とよく相談した上で、後悔のない最適な日程を決定してください。

- 葬儀は逝去から3〜4日後に行うのが全国的な平均である

- 法律の規定により死後24時間は火葬ができないことを念頭に置く

- まずは亡くなってから葬儀、そして諸手続きまでの大まかな流れを把握する

- 信頼できる葬儀社との打ち合わせが日程決定の最も重要な第一歩となる

- 火葬場の空き状況が日程を左右する最大の要因だと理解する

- 菩提寺など、儀式を依頼する宗教者の都合も必ず確認が必要

- カレンダーで友引の日を確認し、その日の告別式は避けるのが一般的な慣習

- お通夜は友引の日に行っても問題ないとされる

- 日程が1週間以上空く場合はご遺体の保全処置(エンバーミング等)を必ず検討する

- ドライアイスでの保全は数日が限界と考え、定期的な交換が必要

- 長期間の保全にはエンバーミングが最も確実で安心な方法

- 遠方に住む親族や特に参列してほしい人の移動に必要な時間を考慮に入れる

- 勤務先の就業規則を必ず確認し、忌引休暇の正確な日数を把握する

- 故人との続柄によって忌引で休める日数は異なることを知っておく

- 故人がエンディングノートなどで希望を遺していないか確認する

- 日程決定は喪主一人で抱え込まず、親族とよく話し合って決める

- 焦る必要はないが、各所の予約を抑えるため迅速な判断も求められる

- 最終的には故人をしっかりとお見送りできることを最優先に日程を組む